発達障害(ASD+ADHD)と

診断されているネスケです

妻のネスケ子です

私たちの紹介はコチラ

以前ネスケの場合として、『怒り』についての記事を書きました。

この記事の中で『認知のゆがみ』に関して、少しだけ触れています。

認知にゆがみが、全くない人はいないと思います。

ネスケと接していて思うことは、『一般的ではない捉え方をすることが多い』ということです。

ネスケの場合、わたしと同じような体験をしたとしても、偏った認知があることによって辛いと落ち込むことが多い。

偏った認知を持つ方と接していると、身近な人まで辛くなることも多いと思います。

私は思うんですけど、100%正しいことなんてないじゃないですか?

曖昧なことや、あやふやにすることって、生きていく中で心に負担をかけない方法じゃないのか?って思うんです。

「こうでなくてはいけない」なんて事はない。

世の中完璧な物なんてないんですよ。

(あるのかもしれないけど)

認知のゆがみとは「偏った捉え方」

ざっくり言ってしまうと

認知=『物事の捉え方』に、歪みがあること

認知の歪みは、同じ経験や出来事をした際に歪んだ捉え方をすること。

同じ体験をした時でも、感じ方や考え方は人によって違います。

わたしはネガティブな方ですが、さらにネガティブなネスケ。

と同じ体験をしても、ネスケは全く違う感じ方考え方をします。

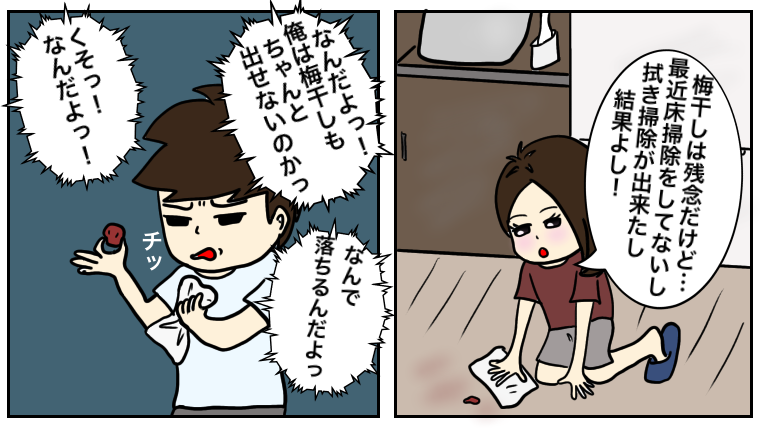

ここで、わたしとネスケの同じ体験をしているけれど、全く違う捉え方をした話。

違う日に起こった出来事ですが、わたしとネスケは同じ失敗をしました。

冷蔵庫から梅干しが入ったタッパーを取ろうとして、落としてぶちまけました…。

●妻ネスケ子の場合

とりあえず、落ちた梅干しを拾い床を拭きます。

最近拭き掃除をしていなかったから、ちょうど綺麗になっていいや(笑)

●ネスケの場合

とりあえず、自分に怒っています。

なんでだよっ!

俺は梅干しすらちゃんと取れないのかよっ!

チッ!

同じ体験をしても、わたしとネスケの事実として得られるものは、認知の仕方によって全く違うものになります。

この認知の違いによって伴う言動などを、客観的に見て『常識外れ』だったり『他人には理解しにくい』というものや、自己否定してしまうような考え方などがあるんです。

その認知のゆがみから、自分自身が「不安」や「怒り」などのネガティブになることが『認知のゆがみ』

認知のゆがみは、本人だけでなく身近な人にも影響すると感じています。

ネガティブな感情になった時、本人はもちろん「生きづらさ」や「苦しい」と感じます。

ですが、そのネガティブな感情を持った人と接する人もまた「生きづらさ(接しづらさ)」や「苦しい」という感情になる。

偏った捉え方をする人も辛いけれど、偏った捉え方をする人の身近な人も辛い。

わたしは、ネスケの偏った捉え方から苦しんでいる姿を見ることも辛いです。

そして、伝えたいこととは違う捉え方をされることも辛い。

伝えたいことが伝わらないのは、とても辛くて悲しい。

全く違う捉え方をされるのも、とても苦しくて辛い。

認知のゆがみには『10の思考パターン』がある

1970年代にアメリカの精神科医アーロン・ベックが『認知のゆがみ』の基本的な理論を提唱しました。

その後、デビッド・バーンズが研究を引き継ぎました。

前向きな思考を妨げる思考パターンとして、いくつかの思考パターンがありますが、代表的なものとしては10のパターンがあります。

後程10パターンについて、それぞれの特徴を書いていきます。

その前に、自動思考について。

自動思考について

認知のゆがみがあらゆる状況において「自動思考」として現れ、言動に大きな影響が出る。

自動思考とは、意識しなくても頭に浮かぶ思考。

物を見てパッと頭に浮かぶことや、何かが起きた時にパッと頭に浮かぶことが自動思考。

自動思考の多くは、それまでの経験や環境の中で知らず知らずのうちに身に着けているもの。

このパッと浮かぶ思考のくせが、ものごとの捉え方に偏りが出たりして、認知に歪みを引き起こします。

「考え方のくせ」と言いますが、その考え方のくせも極端な思い込みや自分の考え方のくせ(言ってしまえば独特な)から、生じる問題が多いことが認知のゆがみが原因のトラブルになります。

●ネスケの場合

ネスケがわたしにLINEをした時に、既読にはなったのに返信がないと。

その時ネスケは

『ネスケ子、怒っているのかな。俺、何をしたんだろう。』

●私の場合

ネスケにLINEをした時に、既読にはなったのに返信がありません。

その時ネスケ子は

『ネスケ忙しいのかな?寝てるのかな?』

このLINEの返信が来ないという状況で、パッと頭に浮かぶのが自動思考。

ネスケと私の捉え方が違うのは、思考のクセ。

10の思考パターンについて

10の思考パターンについて、それぞれの説明をわたしなりにしていきます。

全か無かの思考(白黒思考)

- 0か100か

- 白か黒か

物事を『白か黒か』の、どちらかはっきりさせないといられないこと。

完璧主義とも言うみたいです。

『100%でなければ意味がない。』と、思ってしまう。(思い込んでいる。)

例えば、自分が一か所失敗しただけで(間違えただけで)

「これは、もうだめだ。完成しない。」

自分自身にだけではなく、他者の事に対しても思ってしまう。

例えば

「ネスケ子は、洗剤の詰め替えをする時に時々こぼすから、ネスケ子に詰め替えは出来ないんだ。

(雑な人だ)」(実話)

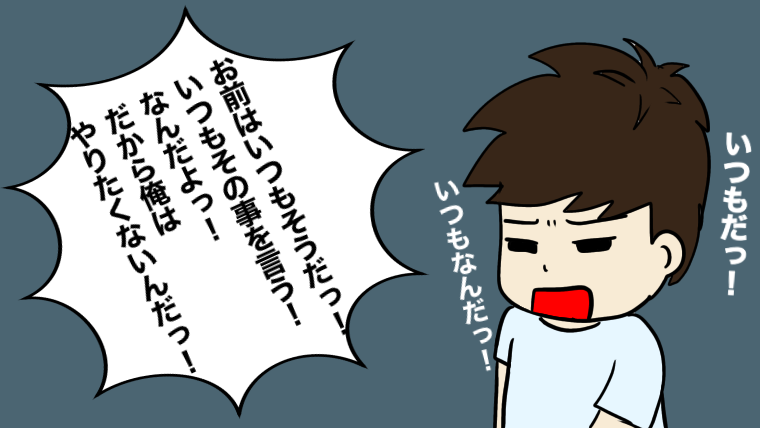

行き過ぎた一般化(過剰な一般化)

1度や2度しか起こっていない事なのに、「いつもそうだ」、「絶対こうなる」などと、それがいつも起こっている事のように思ってしまう。(思い込んでいる。)

この思考パターンは、ネスケに多く見られます。

1回しか言ったことでも、なんでネスケは「いつもそうだ!」って言うのかな…。

他にも、1度でも何かを間違えると「俺はいつも間違える。俺はやらない方がいいんだ。」というのもそうかもしれません。

同じ行動を(間違えを)しているわけではないのですが、何をしてもダメだ。と落ち込んでしまいます。

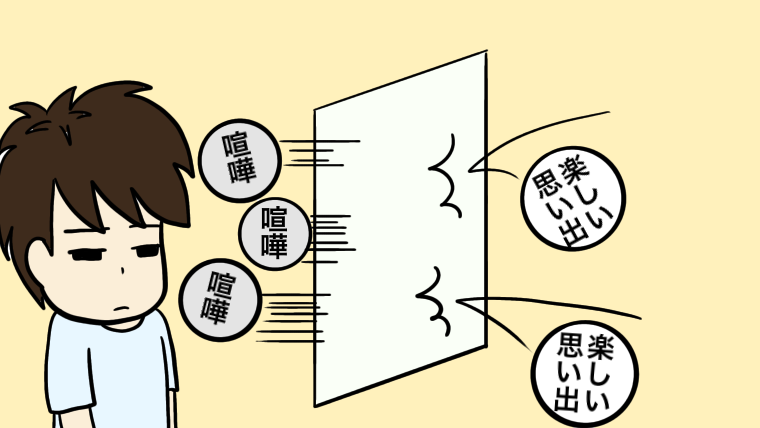

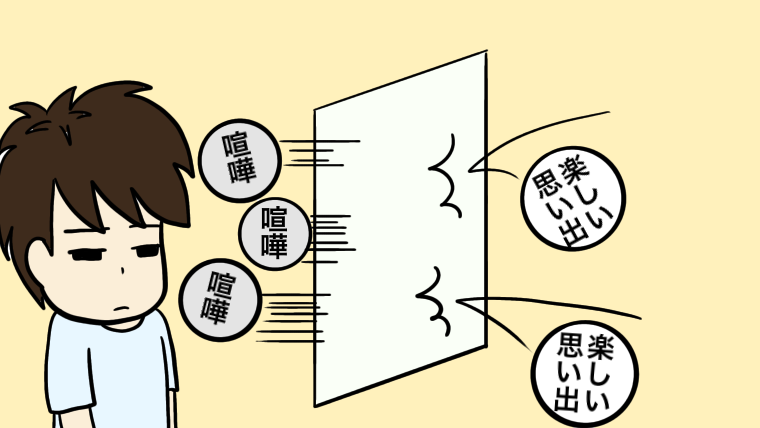

心のフィルター

物事の良い面を認識できず(シャットアウト)、悪いことばかりを(悲観的に)見てしまう。

1日の間にも、良い出来事や悪い出来事があります。

夜になり1日を振り返った時に「今日は嫌な事ばかりあった。」と、悪い出来事しか思い出さないような思考が『心のフィルター思考』です。

良い部分を見ずに、悪い部分しか見ることができないため全部「悪い」と捉えてしまう。

全体の1つだけでも良くない部分を見てしまうと、全部が良くないものだと思ってしまう。

例えるなら、きれいな部屋に1個だけ落ちているゴミを見て、

「1つゴミが落ちている、部屋が汚い。やっぱり俺は掃除ができないんだ。」

マイナス思考

『マイナス思考』は、よく聞きますよね。

物事すべてを、マイナスの意味(悪いこと)で受け取ってしまう。

ネスケは人に褒められると、「たまたま出来ただけだ。」などと、思ってしまう。

ひどい時には「逆の意味で言われているのかもしれない。」

良いことなのに、自分で自分のことを認めてあげることができません。

ちなみに、わたしはかなりマイナス思考です。

褒められても「お世辞を言ってくれて優しい。」と思ってしまいます。

論理の飛躍(結論の飛躍)

何の根拠もなく、相手の気持ちや自分の将来などを決めつけてしまったり、誤った先読みをしたりします。

この誤った先読みもネスケに多く見られます。

例えば、誰かにLINEをしたけどすぐに返事が来ない時に

『怒っているんだ。』、『不愉快にさせた。』と、思ってしまうようです。

「どうせダメに決まっている。」とかも良く言います。

自分自身の不幸な結末しか考えられないということもあります。

何の意味もない私のぼやきのような発言を、ネスケ自身が嫌だと思う捉え方をしてしまい、いきなり怒り始めたり落ち込んだりとしている。

この誤った先読みなどをした時の修正はとても難しい。

誤った先読みをした時に、私に話してくれる時はまだいいけれど、言葉にせずに心の中で思っていて、時が経って怒り始めるとどうにもならない。

拡大解釈・過少解釈

良くなかったことは大きく、良いことは過小評価。

少しでも良くないいことが起きると、びっくりするほど悪い結果を考えてしまう。

逆に良いことが起きた時には「別にたいしたことはない。」と思う。

ネスケの場合、少しのミスをした時に

「これくらいのこともできないなんて、俺はやっぱりだめだ。」となりますが。

何かを褒められると(私に)

「たまたま出来ただけで、次やった時は出来るか分からない。」などと言います。

謙遜とは違うんですよね。

感情の理由づけ(感情的決めつけ)

ものごとを客観的にではなく、自分の感情を根拠にして決めつけてしまう。

事実として起こっている事ではなく、自分の感情が物事の真実だと思ってしまう。

あの人と話していると嫌な気持ちになる、あの人は俺のことが嫌いなんだ。

ネスケの場合は

「なんかやろうという気にならない、これは俺には向いていないと思う。」など。

~すべき思考

自分が決めたルールで自分も相手も縛ってしまう。

ものごとや出来事に対して、自分の中のルールに自分や他人を当てはめて判断する。

これは〇〇するべき。

これは〇〇であるべきだ。

こんな風に考えてしまう。

この考えは(自分の中のルールは)、相手もそれをしてくれないとイライラしたり気になったりしてしまう。

ネスケの場合

●「休みの日に早く起きて散歩をするべきなのに、起きられずに散歩が出来なかった。」と自分自身を許せないという罪悪感などでいっぱいになり、落ち込んでしまいます。

自分で自分にプレッシャーをかけて追い込んでしまうという感じです。

●「店員だったら、こうするべきじゃないのか!」と、クレームを入れようとしているのを、私に止められるということもありました。

レッテル貼り

一般化のしすぎを極端にすると、レッテル貼りになります。

自分自身に対しても『自分はダメなやつなんだ。』となるけれど、相手に対しても『この人はこういう人だ。』というレッテルを貼ってしまう。

これは、一方的な見方しかできなくなる状態。

たった1度のミスで『俺はやっぱりポンコツなんだ…。』とか、1度私がミスをしただけで『ネスケ子には任せられない。』などとなります。

誤った自己責任化(個人化)

自分に関係がないことなのに、自分の責任に結び付けてしまう。

自分が直接その事に関わっていないのに、自分のせいだと考えてしまい自己嫌悪に陥ってしまう。

ネスケの場合で言うと

『両親がうまくいっていないのは、俺が上手く立ち回れなかったせいだ。』とか、『ネスケ子がご飯を食べられないのは、俺が一緒に食べないからだ。』などなど…。

ネスケの責任ではないのに、自分を責めてしまっています。

この思考は、わたしにもあります。

ネスケが怒るのも、ネスケが自分のことを責めるのも、ネスケが落ち込むのも。

全部わたしのせいだ。

わたしの伝え方が良くないからだ…。

カサンドラかもしれなかった頃は、常にこんな考えしかできませんでした。

今思うと、無理やりこじつけているかのようにも思えるけど、とにかく私のせいだと思っていました。

認知のゆがみはどうして生まれるかは人それぞれ原因がある

認知が偏ってしまった原因を特定する事はできない。

原因を特定する事ができないけれど、認知に偏りがでてしまうのは過去の経験から生まれる。

- 幼少期の家庭環境

- 学校生活での経験

- 辛い思いをした経験

- 失敗した経験

自動思考を生み出す「スキーマ」という固定概念が存在するとされているようです。

過去の経験や学んだことから作られた価値観や評価基準を「スキーマ」と呼び、これが自動思考を生み出す原因となります。

余談ですが…。

私が育ってきた環境というのは

「休みの日は、普段やれないことをする。」というものでした。

母の休日は、普段は出来ない家事などをしていた。

そしてそういうものだと教えられてきたし、そのようにしないと強く注意されたり、ちゃんとできないと「だらしがない」と言われていました。

『休日には休むというより、普段できない家事や用事をしなければいけない。』という思いが強い。

何もしないで休んでいると「何かをしなければいけない。」という思いが出てきます。

何もしないことに対して罪悪感すらありました。

これは、体調が悪い時でもそう思っていました。

固定観念によって、認知のゆがみが出ると言われているようです。

他にも過去のトラウマなどから

- 自分は何もできない

- 他人は自分を傷つける

- わたしを愛してくれる人は誰もいない

このような気持ちを持ちやすく、その考えが『認知を歪ませる原因』とも言われています。

こうした自動思考は心が警告を出して傷つくのを防ぐ防衛反応。

こういった認知を強く持っている方は、人と親密な関係を保てずに生きてしまう事になります。

そして放っておくと、深刻なうつ状態などを起こしてしまうことに。

発達障害と認知のゆがみ

ネスケが通院する病院で、わたしも家族カウンセリングを受けています。

ネスケもカウンセリングを受けていますが、ネスケと同じ心理士さんにカウンセリングを受けることによってわたし達夫婦の生活も大きく変わりました。

そのカウンセリングの中で、良く出てくるのが「認知のゆがみ」なんです。

発達障害の方は特性から「認知のずれ」が生じやすい。

ASDの特性の中には「強いこだわり」があります。

その強いこだわりから「~すべき」という『すべき思考』が出てくる。

完璧主義な所があることから『白黒思考』などの思考が出てきます。

相手の様子などを見て察することも出来ず、発達障害の特性を持っている方は一部分しか見る事が出来ない。

その部分から「こうなんだ」「〇〇と思っているに違いない。」などと思ってしまいます。

ここも認知の歪みに繋がります。

特性から嫌な思いやトラウマ的な経験などもあったり、自己肯定感が低くなったりと、認知のゆがみへと繋がってしまいます。

客観的に見る事が苦手という部分から、主観的思考が主な思考となり、ありのままの出来事(客観的事実)にまで思考を回すことができない。

自分の価値観や思考などが肥大化して、周りの人と自分の思考にずれがでる。

発達障害あり・なし関係なく、もともとも持っている性格や遺伝子によって、認知が歪みやすい人とそうでない人がいます。

そして発達障害だけでなく、うつの症状にも認知の歪みはある。

うつがひどくなると認知の歪みもさらに強く出るようです。

認知の歪みの改善は『認知行動療法』

認知の歪みの改善方法として、認知行動療法があります。

気分が落ち込んでしまうような自動思考を「非適応的な認知」と言います。

『非適応的な認知』

気分が落ち込んでしまうような自動思考。

根拠のない憶測をしたり、何でも悪い方向へと捉えてしまう。

「非適応的な認知」をする方は、そのような傾向があるようです。

『適応的な認知』

偏りのない捉え方をする認知

「非適応的な認知」に気づいて、「適応的な認知」に修正してくことが『認知行動療法』。

性格を変えることも、相手を変える事も難しいけれど、考え方のくせと言われる認知のゆがみは修正できて変われる。

改善の1番は「気づくここと」

自動思考のゆがみに気づく方法は

『嫌なことがあった時に書き出す』

ネスケも自分の思っていることなどを書きだすようになってから、かなり変わってきました。

ネスケは特性から、自分のことを客観的に見るということが難しい。

ですが書き出すということと、わたしが日々の出来事を書いている『アメブロ』を読むことによって、様々な「気づき」があったようです。

自覚がない人というのは「自分の思考が歪んでいるという部分」から気づかないとならない。

でも、誰でも自分自身に『認知のゆがみ』があると気づくことってないのでは?と、多少認知の歪みがある私は思ってしまいます。

同じ出来事が起こった時に「私は辛いと思ったけど、あの人は辛いと思っていない。」というのは自動思考の違いからなので、自分自身が「なぜ自分は辛いと思ったのか?」と特定するということから始められたらと思います。

これは、認知行動療法では「ホットな自動思考」と呼ぶそうです。

ただ思い浮かべただけで、何となく不安を感じたり、落ち着かなくなるというものがホットな自動思考だと私の読んでいる本には書いてありました。

その思考を見つけて解消する事が、改善へと繋がる最初の取り組みの様です。

性格を変えることや、相手を変えることは難しい(相手を変える事は出来ない。)けれど、自分自身は変わる事は出来る。

例えば、私の場合で言うと

「私がネスケを変えることはできないけれど、私自身は変わることができる。」

それは、前から分かっていた事ですが、私の気持ち的に

ネスケが変わらないのに、なんで私が変わらないといけないのよ!

相手(ネスケ)だけを責めるのではなく、自分を責めるのでもなく過ごしたいと思った。

ネスケへの見方などを少しずつ変えることが出来た今は、ネスケへの接し方も変わりました。

その結果、私が変わった事で、ネスケも変わってきた。

それでも、上手くいかない時はあります。

でもそれは、普通の事であって、何もおかしい事ではないとも思っています。

生まれも育ちも違う2人が生活して、ぶつからない事の方がレアだと思っています。

認知行動療法について書き始めると、かなりのページ数が必要だと思うので今回は省略します。

ネットなどで検索するとかなりヒットすると思います。

今回の記事でネスケ子が参考にした本

イラスト多めで分かりやすいです。(認知のゆがみを軽く知りたい方にお勧めです)